AIって何だろう?

「 2025/08/13 up 」

- AIの基本的な仕組みや特性を理解する。

- 身近な生活や社会の中での課題解決でAIを活用する場面を考える。

- 自分や周りの人の学習や生活にAIを役立てようとする。

- 生成AIの急激な発展は、社会のあり方に大きな影響を与えつつある。将来、子供たちが生きる社会では、生成AIを使うことが当たり前になっていくことが予想される。今後さらに変化していく社会に生きる市民として、日常生活や職業での適切な活用を考えるための基盤を築くための授業を展開する。

単元展開例

第1時

- AI について知っていること、疑問に思うことや調べたいことについて話し合い、学習の見通しをもつ

- AI を使ったじゃんけんプログラムのデモを見せ、作ってみたいという意欲を高める

第2時

- 画像認識 AI で機械学習を体験する

- 学習データによって認識結果が左右されることに気付く

第3・4時

- 画像認識 AI によって解決できそうな身の回りの問題を見つける

- 解決方法を考え、プログラミングする

- グループ内で中間発表をする

第5時

- 作ったプログラムを共有し、互いにフィードバックし合う

第6・7時

- 生成 AI について知り、実際に使ってみた上でしくみや特性を理解する

- 生成 AI を使った結果について共有し、わかったことやさらに調べたいことをまとめる

第8時

- これまでに学習したことを振り返り、AI とどのように付き合っていけばよいか考える

- 現時点での考えについて、AI からフィードバックを受ける

第1時の展開例

- これからAI について学んでいくことを知らせる。(5分)

- 身近なAIの紹介(スマホの音声アシスタント、掃除ロボット、顔認証など)

- 今後さらにAIの利用が広がる可能性について知らせ、学習への意欲を高める。

- AI (人工知能)についてのイメージ、これまでに知っていること、知りたいことや学びたいことをワークシートなどに書き出す(5分)

- 書いたことをグループで話し合い、さらに全体で共有する(10分)

- AI を使ったじゃんけんのプログラム(あらかじめ作成しておく)を紹介する(20分)

- 実演する

- プログラムの中身を見てみる

- 手の形の特徴を学習し、どれだけ近いかによって判定していることを理解させる

- AI を使わない従来のプログラム→事前に設定した画像と全く同じか

- AI を使ったプログラム→学習したデータにどれだけ近いか

- 次時の予告 画像認識 AI に学習させてみる活動について(5分)

第2時の展開例

- 国旗の画像を撮影して AI に認識させることを知らせる。

- スライドを利用して手順を知らせる。

- じゃんけんのプログラムに書かれている手順で日本・韓国・アメリカ・サウジアラビアの国旗を撮影しモデルをトレーニングする。

- 【付属資料】AIって何だろう?_TeachableMachineの使い方を児童に提示( 画像認識用国旗 )も活用

- 6年社会科の「世界の中の日本」で教科書に取り上げられている国を候補としたが、他の国でもよい。

- 国旗のような図柄がはっきりしているものは誤認識の可能性が低い。

- うまく認識させられた(出力の表示が思い通りだった)ら、じゃんけんなど自分が認識させたいものをトレーニングしてみる。

- 活動を通して気付いたことを交流する。

- 次回は画像認識モデルを使ったプログラムを作成することを知らせ、どんなものを作るか考えておく。児童の実態に応じて、いくつかの例を提示することも考えられる。

- この時間で作成した画像認識モデルを次回利用する場合はじゃんけんのプログラムに書かれている「プロジェクトをファイルとしてダウンロード」を実行し保存しておく。

- 実際に画像認識が使われている例を紹介する。(第5時の終末に回すことも考えられる。)

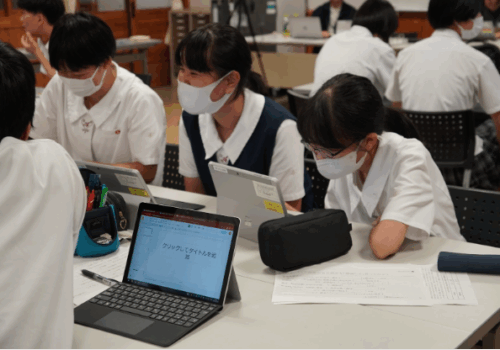

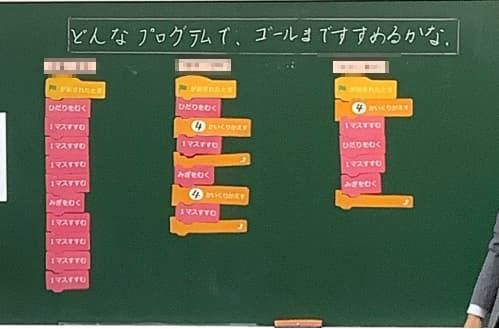

第3・4時の展開例

- 作りたいプログラムのアイデアをいくつか発表する。

- 最初からうまくできるわけではないことを知らせ、思い通りの結果にならない場合はどこに原因があるのか、どう変えればいいのかを考えることが大事なこと、うまくいかないときこそ学びの機会になるという心構えを確認する。

- スライドを児童に提示して流れを説明する。

- Classroom などで共有し、個々に参照できるようにしておくとよい。

- 途中で作業を中断し、困っていることや見つけたワザなどをグループ内で共有する。広く知らせたいことがあれば全体で共有する。

- 作業を再開し、最後に次回はつくったプログラムを発表し合うことを知らせる。

第5時の展開例

- 作品を交流し、これまでに学んだことを振り返る時間という位置付けを確認する。

- 完成していなくてもよいので、グループ内で互いの作品を紹介し合う。

- 動作するまでに至らない場合は、想定している動作を発表する。

- グループ内で代表の作品を決める。

- 全体に向けて各グループからの代表作品を発表する。

- これまでの学習を振り返り、わかったことや考えたことをまとめる。

- Classroom などで共有するとともに、いくつかを取り上げて全体に共有する。

- 予想される振り返り例

- AIは、たくさんのデータを使って学習して、ちがうものを見分けられることがわかりました。

- うまくいかなかったときに、写真のとり方を変えたらうまくいって、データの取り方が大事なんだなと思いました。

- 最初は「AIってなんだろう?むずかしそう」と思っていたけど、だんだんできるようになって、プログラムを作るのが楽しくなりました。

- 予想される振り返り例

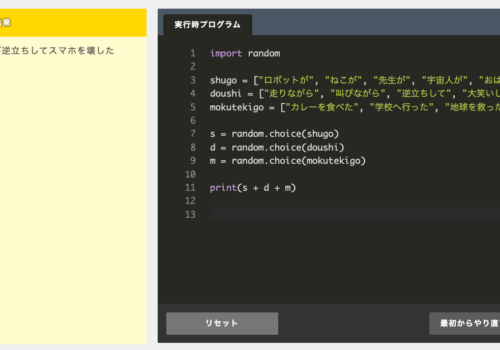

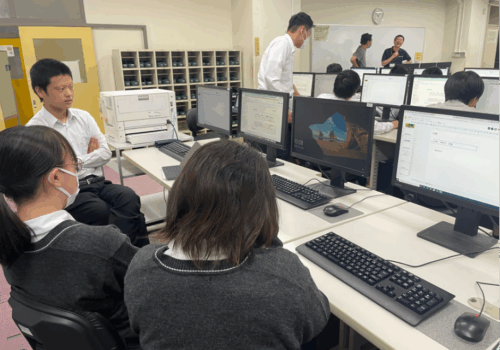

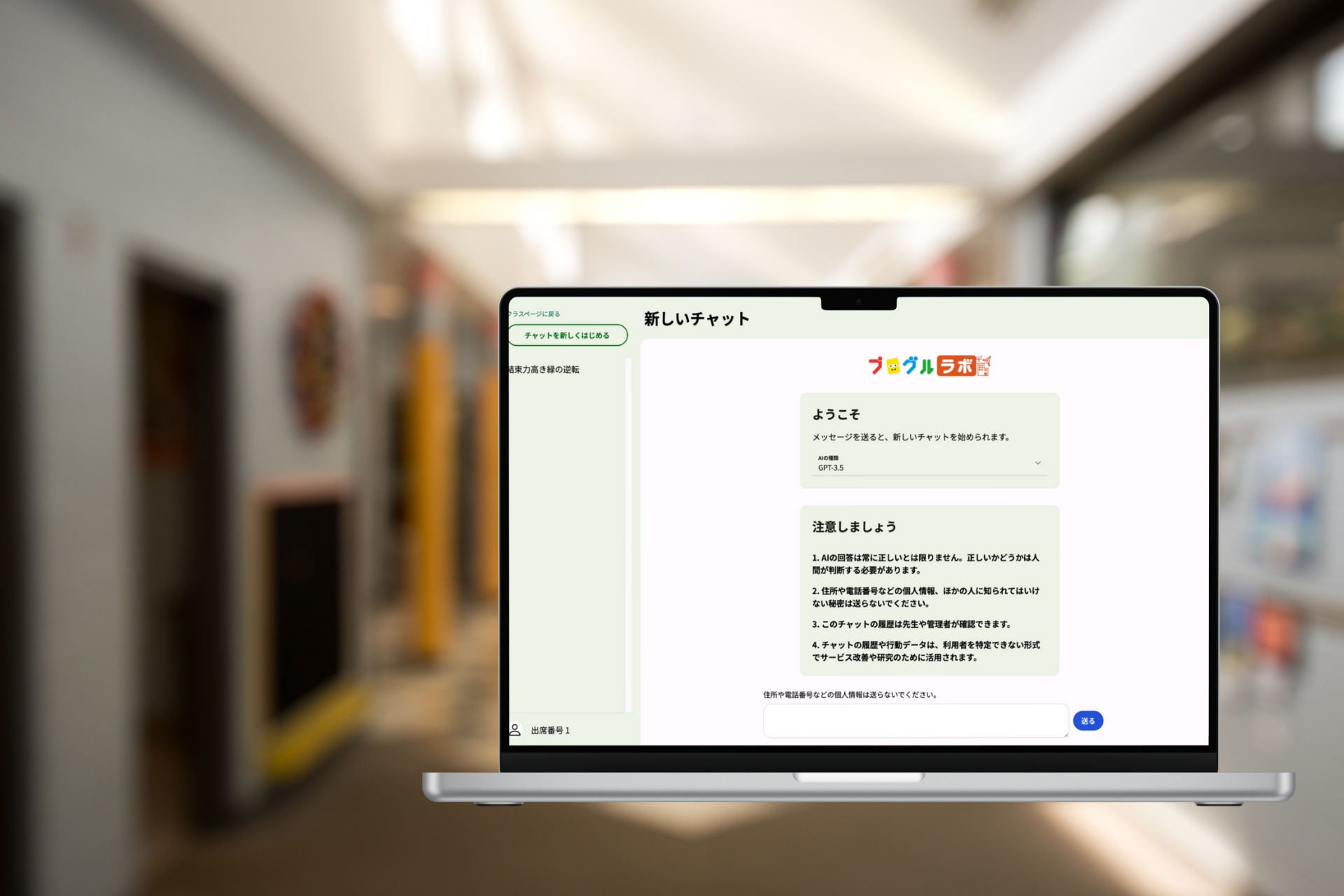

第6・7時の展開例

- 教師からのデモ

- 「ピカチュウについて教えて」など、世界的にも知られているキャラクターについて質問する

- かなり詳しく情報が出てくるので必要に応じて教師が読み上げる

- 「(担任の名前)について教えて」など、知っているのは一部に限られる人について質問する

- 事実と異なる回答を返す(ハルシネーション)可能性が高い。事前に試しておくとよいが、回答はその都度生成しているため、まったく同じ回答にはならないことに注意。

- 「ピカチュウについて教えて」など、世界的にも知られているキャラクターについて質問する

- 最低限の注意

- 個人情報や秘密などを入力しない。入力すると AI が学習して他のことに使われたり、ネットワーク上に流れて広まってしまったりする可能性がある。

- 5分ほど試しに使ってみる

- 最初は全員が「ネコが出てくる物語をつくって」という同じプロンプトを入力し互いに結果を比較してみる。

- 同じプロンプトでも結果が違うことに気付く。

- Web検索とは違い、その都度 AI が「生成」していることを理解する。

- 最初のデモで「情報収集」の事例を示したので、新しくつくる事例を体験させる。

- データを組み合わせて「生成する(=つくり出す)」ということを認識させる。

- 条件を追加したり、別の話題に切り替えたりする。話題を切り替える際は新しいチャットにすることを知らせる。(それまでの文脈を参照するため)

- 短時間の利用で気付いたことや疑問をホワイトボードアプリなどで共有する

- 最初は全員が「ネコが出てくる物語をつくって」という同じプロンプトを入力し互いに結果を比較してみる。

- どうして自然な対話ができるのか、しくみを知る(参考資料:生成AIのしくみ)

- インターネット上にある膨大なデータを読み込んで学習し、モデルを構築している

- そのモデルを使って、次に続く言葉として可能性の高いものをつなげていく

- 自然な対話ができ、不適切な回答をしないようにシステムを調整・訓練している

- プログラムでデータを組み合わせた結果なので、意味を理解しているわけではなく感情もないことを確認する。

- さらに20〜30分ほど使い込んでみる

- 1問1答で終えず、条件を追加したり具体例を挙げるよう指示したりして、生成AIとの対話を積み重ねて深めていくようにする。

- 児童が創造的に利用している事例(例えばアイデア出しに使うなど)があれば、途中で全体に共有し、参考にするよう促す。

- 結果をホワイトボードアプリなどで共有する。

- よい回答が得られた事例とその際のプロンプト

- 意図とは違った事例とその際のプロンプト

- この時間にわかったこと(生成AIの特性など)とさらに調べたいことについてまとめる。

第8時の展開例

- これまでの学習を振り返る。

- AIが身近にあること(第1時)

- AIはデータを学習して判断していること(第2~5時)

- 生成AIはデータを組み合わせて新しいものをつくり出すこと(第6~7時)

- これからの社会では AI の活用がさらに身近になることを想定し、AI とどのように付き合っていくのがよいか考える。

- 個人でワークシートに感じたことや考えたことを記入する。

- 「〜〜ができてすごいと思った。」

- 「〜〜は苦手だと知った。」

- 「〜〜に気を付けたい。」

- 「〜〜をさせてみたい。」 など

- グループ内で共有し、話し合う。

- 代表的な意見を全体で交流する。

- 個人でワークシートに感じたことや考えたことを記入する。

- まとめた考えを生成 AI に入力し、フィードバックを受ける。

- 仲間の考えを受けて、書き直してもよい。

- プロンプト例:

「私は生成AIについて学習したことのまとめを、次のように書きました。よい点や直すとよりよくなる点を考えてください。」 - 生成 AI のフィードバックは学習したデータから作り上げたものであり、絶対ではないことに留意し、「そういう視点もあるのだな」と参考にする程度に扱うことを確認する。

- 生成 AI のフィードバックを受けてさらに考えを深めたことや疑問に思ったことを交流する。

- 今後も生成 AI を利用して学習する場面で、この単元で学習したことを想起するよう意識付ける。

戻る

戻る