「卒業制作」をつくろう

- コンピュータの特性を生かした問題の解決に必要な、知識・技能を身に付けるとともに、開発する側にとって有益となる建設的なレビューの方法が分かる。

- 身の回りの問題からコンピュータの特性を生かして解決する課題を設定し、必要なプログラムを考えて意図した解決に近づくようデバッグする。

- コンピュータを用いた問題解決に主体的に取り組み、成果物をよりよくするために粘り強く試行錯誤する。

ビジュアルプログラミング言語、教育用マイコンボード、AIプログラミング環境の普及によって、処理の自動化や動的な表現を含むコンテンツの開発に手軽に取り組むことができるようになった。卒業を控えた6年生の児童と、それらのツールを用いた身の回りの小さな問題解決を試みた。コンピュータの特性を生かすことにより問題を解決できる場面があることを理解させるとともに、実際にその活動に取り組むことで新たな価値を作り出す経験を通して、デジタル時代のものづくりのプロセスや、デジタル社会における価値を捉えさせていく。

授業の流れ

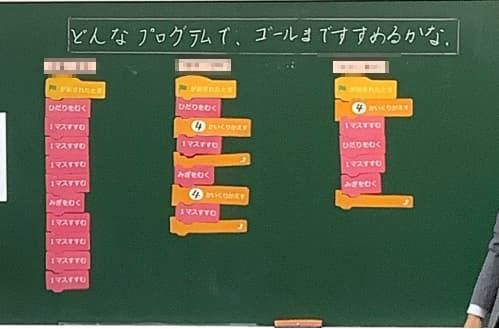

第1時:身の回りの問題を見出し、コンピュータの特性を生かして解決する課題を設定し、見通しをもつことができる。

- コンピュータを用いた問題解決例を調査し、どのような特性を生かしているのかを共有する。

- 小学校生活をより豊かに、より便利にするアイデアを出し合う。

- これまでに学習したことを想起しながら、実現可能性を検討し、学習計画を立てる。

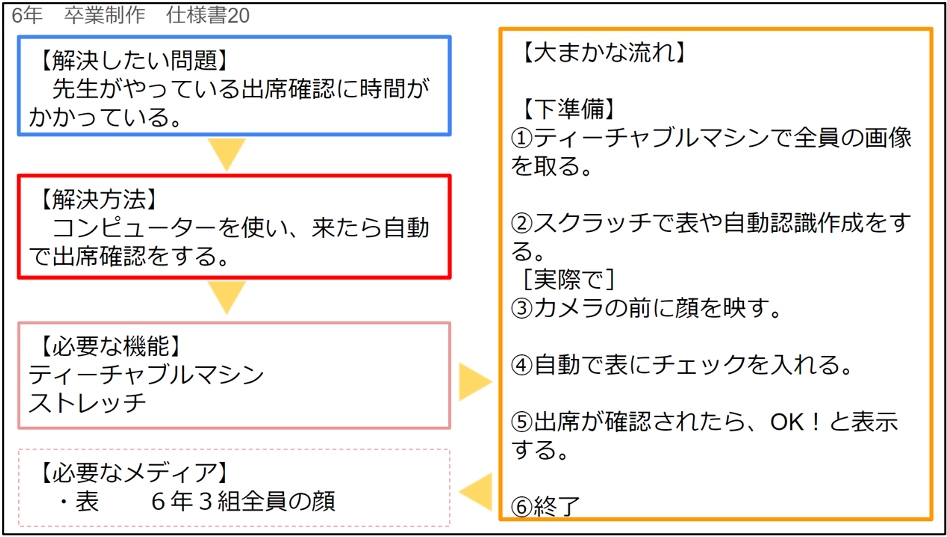

第2時:手順や構造を図示しながら具体的にコンテンツ等の設計を考えることができる。

- 様々な視点から、プログラムの手順やウェブサイトの構造を検討する。

- コンテンツの企画書を作り、ポートフォリオにまとめる。

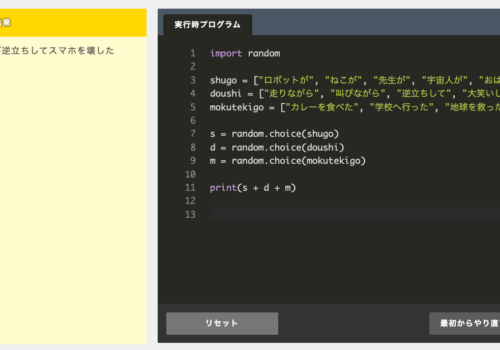

第3・4時:設計したコンテンツ等を、コンピュータ上でプログラミングし表現できる。

- 制作活動に取り組む。

- (例1)センサの調整とプログラミング

- (例2)AIの学習とプログラミング

- (例3)ウェブ上での表現と利用規約 等

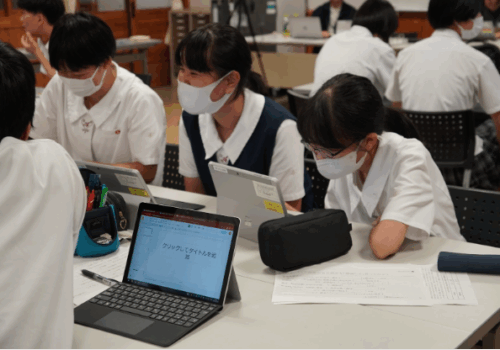

第5・6時:コンテンツを相互にレビューすることの社会的な意義を理解するとともに、新たな改善点を見出し修正しようとすることができる。

- コンテンツを紹介したり、試したりする。

- 様々な立場からコンテンツを評価する。

- 見出した改善点について、優先順位を付けて修正を行う。

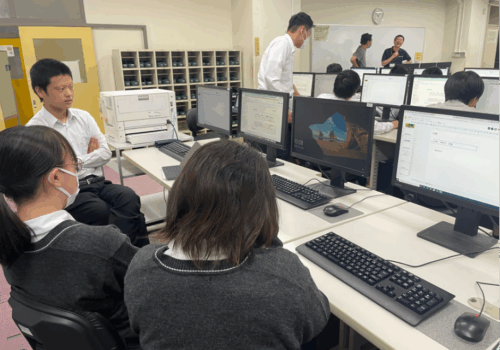

第7時:コンテンツの紹介を通じて、学習をふり返ることができる。

- 作成したコンテンツをオンラインで紹介する。

- どのようなコンピュータの特性を生かして解決することを考えたのか、ふり返る。

学びのストーリー

本単元は単にコンピュータや情報について知るだけでなく、これまでの知識を活用したり、必要なことを改めて自ら学んだりしながら、自分たちにとって意味のある制作に挑戦した。児童は自ら課題を見付け、それぞれで試作し、クラス内のフィードバックから改善し、発表していった。実際にプログラムを組む過程では、ゼロから作るのではなく、先人が公開しているものを調査し、解決したい問題に合わせて必要な部分を抽出したり組み替えたりする姿が見られた。教師は、参考事例の提示や教室内のコミュニケーションの促しに徹していて、児童が自ら学び、社会に関わる力を育めるよう心がけた。

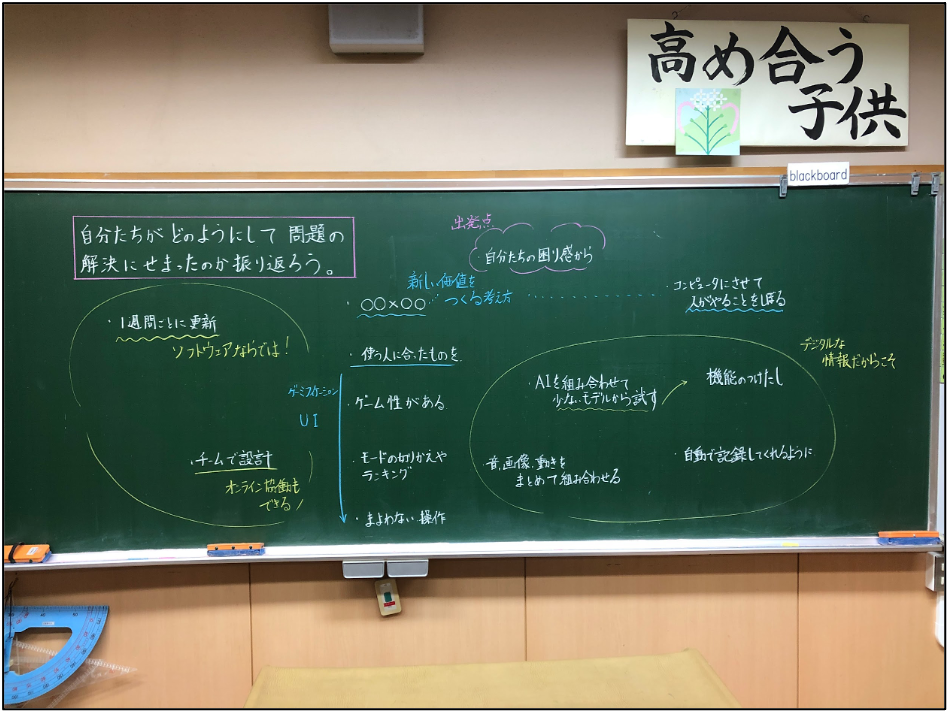

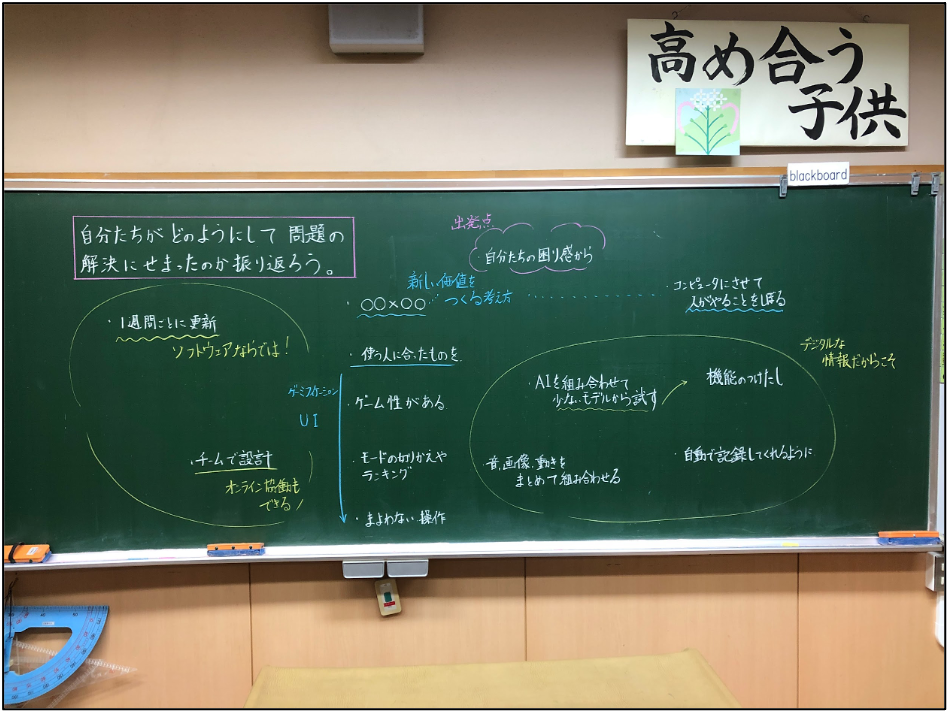

単元の終末に、開発したコンテンツ等についてPRを行い、自分たちの学びをふり返った。 公開してから改善ができるソフトウェアならではのものづくりのよさやゲーミフィケーションという考え方、コンピュータの特性を生かして問題解決に迫ったことなどを価値付けた。

問題を解決するにあたって、変数の利用やライセンスの付与、ユーザーインターフェースの改善など、それぞれの学びの文脈に情報の科学的な見方・考え方を働かせていることが感じられた。

戻る

戻る