- コンピュータは入力された情報を扱っていることを捉え、様々な入力(出力)装置があることに気付く。

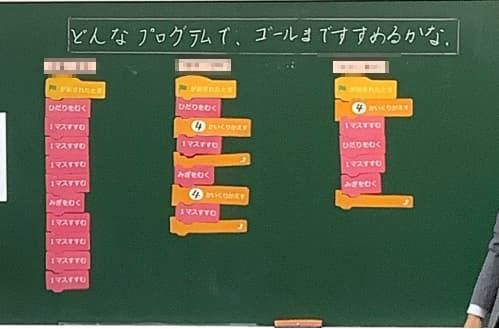

- 目的に向かって、必要な動きを小さな要素に分解し、適切な手順を考える。

- 目的の動きになるように、数値や指示を変えながら粘り強く取り組む

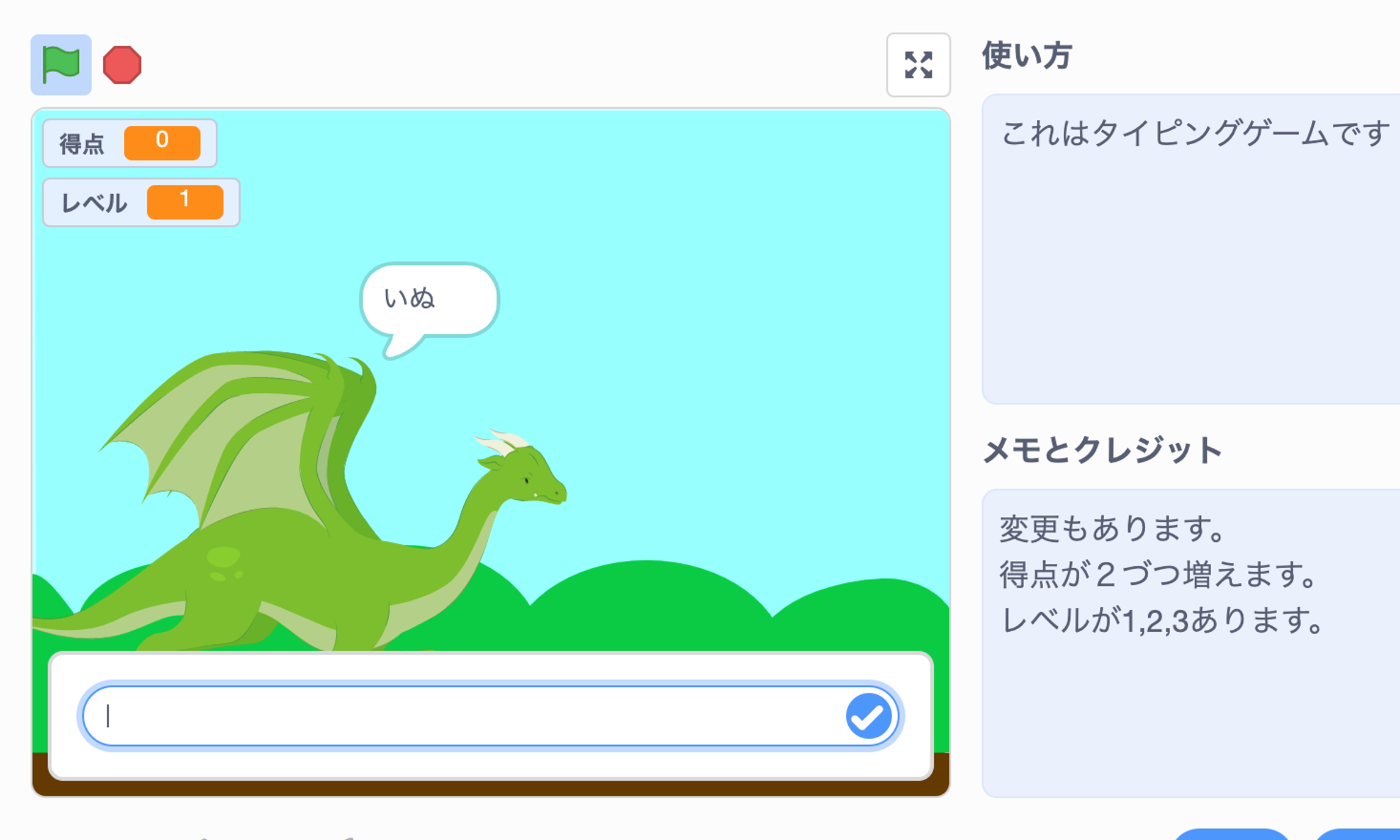

- 小学校1年生で鉛筆の正しい持ち方を指導するように、キーボード入力の基本も指導すべきだと考える。3年生は、かな入力だけではなくローマ字入力が選べること、入力方法の幅が広がることが必要である。キーボードの観察を行いながら、文字の並びや主な配置(ホームポジション)の存在に着目させることで、タイピング能力の向上につなげることを試みた。単元の後半では、6年生の作ったプログラムを入り口として、音のデジタルデータを扱いながら、プログラミングのスタートカリキュラムを実践した。

- 「キーボード入力」という言葉はよく聞く言葉だが、「入力した情報がコンピュータによって処理され、何らかの形で出力されている」という事象を意識しながら使っている児童は多くない。インターネットでは入力した履歴から関心のある広告を表示する仕組みが身近な例としてあげられ、入力の内容をコンピュータがどのように扱うか理解することが重要である。また、情報を入力するキーボードに限らず、マウスやタッチスクリーン、マイク、カメラなど様々な入力デバイスがあることも理解する第一歩になる。

授業事例詳細

第1時 コンピュータに文字を入力する方法を知る。

- 6年生が作ったScratchのコンテンツにアクセスし、タイピングゲームを試す。

- かな入力〜ローマ字入力など、文字を入力する複数の方法があることを知る。

- ローマ字入力でタイピングゲームに取り組む。

第2・3時 文字を入力しやすくするための工夫を捉え、ローマ字入力に慣れ親しむ。

- キーボードを観察し、配列やキーの突起などの特徴を話し合う。

- ホームポジションの意味を知る。

- ローマ字の特徴(母音+子音)を意識して入力練習をする。

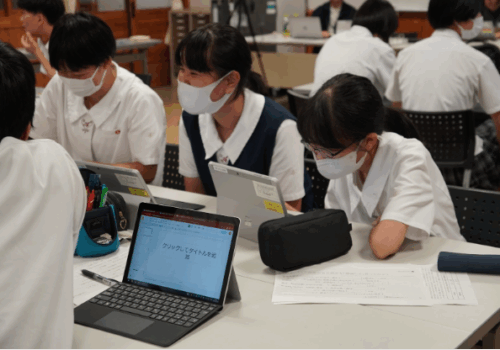

- ゲームの製作者に向けてコメントを書き込む。

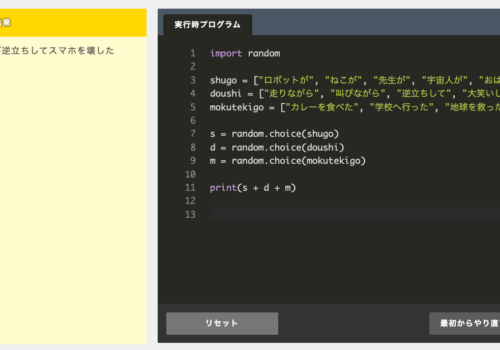

第4・5時 意図する動作を実現できるように分解し、適切な指示の組み合わせを考える。

- タイピングゲームのプログラムが動きと指示を組み合わせていることを理解する。

- サンプルプログラムを見て、自分なりの組み合わせを考える。

- 手順の見直しと改善を行う。

第6・7時 デジタル化された情報(音)に加工や構造の工夫があることを考え、自分なりの変化を試すことができる。

- 正解・不正解を分かりやすくする音の構成を分析する。

- 音源の波形の特徴を考えながらデジタルデータとしての音の加工・変化に取り組む。

- 学習を振り返る。

戻る

戻る