画像認識AIを利用して野菜の選別システムをつくろう

「 2025/08/22 up 」

- 地域特産物の選別作業におけるAI活用事例を通して、AIが労働力不足解消に貢献する可能性と、その基本的な仕組みを理解する。

- 画像認識AIと計測・制御のプログラミングを組み合わせたシステム構築を通して、AI技術が実社会の課題解決に応用できることを理解する。

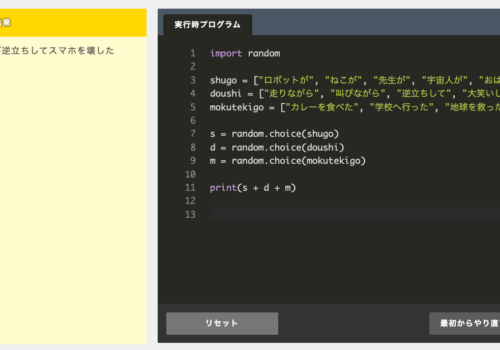

- 赤外線センサから得られた距離のデータと、Webカメラから取り込んだ映像をAIに処理させた結果を用いて、枝豆のサヤに入っている粒が1つ〜3つかをAIに判別させる授業実践である。

- 社会ではセンサからの入力のみならず、画像や音声をAIに処理させた情報や、ネットワークからの情報を元に制御を行う事例が多数見られる。本取り組みでは、センサによる計測に加え、AIを用いた形状の判断など、より複雑な課題解決に取り組んだ。

授業事例詳細

【第1時】

- 農家のインタビュー動画を視聴し、選別作業の課題と様々な作業の自動化の必要性を考える

【第2時】

- Teachable Machineで画像認識AIを体験し、AIが「学習」で性能を高める仕組みを理解

【第3時】

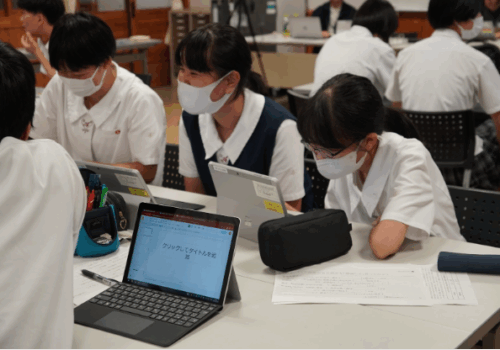

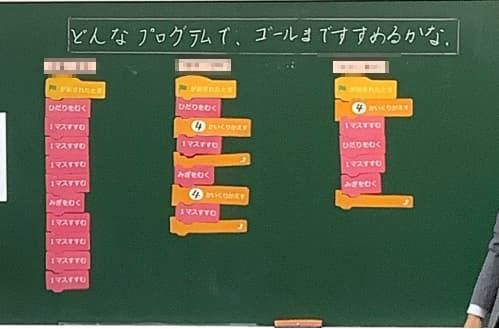

- 枝豆選別機に必要な機能を検討しアクティビティ図作成、計測・制御システムを構想、設計する

【第4時】

- カメラの真下に枝豆を置き、画像を撮影してAIに1つ〜3つの枝豆を学習させる

- ML2Scratchで枝豆を分類する学習モデルを作成し、Scratchに組み込む

【第5時】

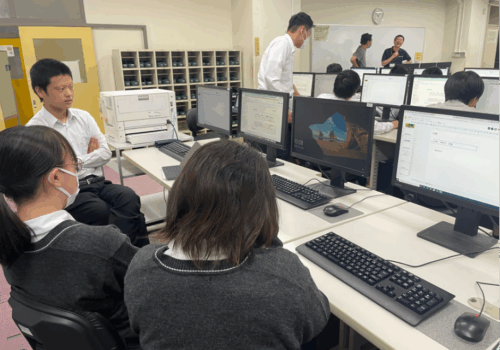

- アーテックロボ2.0+自作ベルトコンベアで選別機を試作・デバッグする

- うまく動作しない場合はプログラムをデバッグするだけでなく、アームの部品にも改良を加える

【第6時】

- 実機でのテストと結果を分析する

- 社会でのAI/センサ活用の可能性・課題を発表し合う

学びのストーリー

画像認識AIを計測・制御システムの入力装置として活用し課題解決を行った。現行の学習指導要領のD(3)計測・制御のプログラミングによる問題解決では、温度や距離など物理的な情報に基づく制御を中心に学習している。一方、実社会では今回学習したような野菜の選別機だけでなく、自動車の自動運転技術などにも画像認識AIが使用されている。画像認識AIを活用して交通標識や信号などを判断したり、どこが道路なのかを正確に判断して人間がハンドルを手にすることなく走行することができる。これらの技術を理解するためには自動車を走らせる・曲げる・止めるといった制御の理解だけでなく、入力装置としての画像認識AIの理解が不可欠になってくる。

また、生徒たちは画像認識AIの認識率を上げたり、正確にアームで選別することに苦労していたが、技術をつくり上げることの難しさや、誤った動作をした場合のリスクなどについても考えることができた。

この学習を通じ、技術を過信せず正しく社会で活用する素地の育成を目指した。

評価の例

① 知識・技能

- 技術のしくみの理解

画像認識AIとセンサ/アクチュエータの働きを、入力-判断‐出力の流れで説明できる。 - プログラミング・実装技能

- Scratchブロックで、赤外線センサ→画像判定→サーボ動作が連携するプログラムを作成・デバッグできる。

- アームやコンベアを安全・正確に組み立て、パラメータ(角度・速度等)を適切に調整できる。

② 思考・判断・表現

- 課題設定とモデルの設計

- 枝豆選別の問題点をデータで捉え、クラス数・撮影枚数など学習モデルの設計意図を説明できる。

- 結果分析と改善提案

- 分類精度や誤判定原因を数値で示し、改善策(周囲の明るさ、アーム形状変更など)を提案できる。

- 表現・コミュニケーション

- 実験結果やAI活用の社会的影響をスライド・口頭等で分かりやすく表現できる。

③ 主体的に学習に取り組む態度

- 学習への意欲と探究

- 追加データを収集・検証するなど、自発的な学習活動が見られる。

- 協働・フィードバック活用

- 役割分担と進捗共有を行い、班内外の助言を取り入れて改善を図っている。

- 社会的視点と倫理意識

- 農業DXや雇用への影響について、自分の見解を持ち発言している。

戻る

戻る