【第1時】AIの基礎・大規模言語モデル(LLM)について

- AI(人工知能)の定義を知る

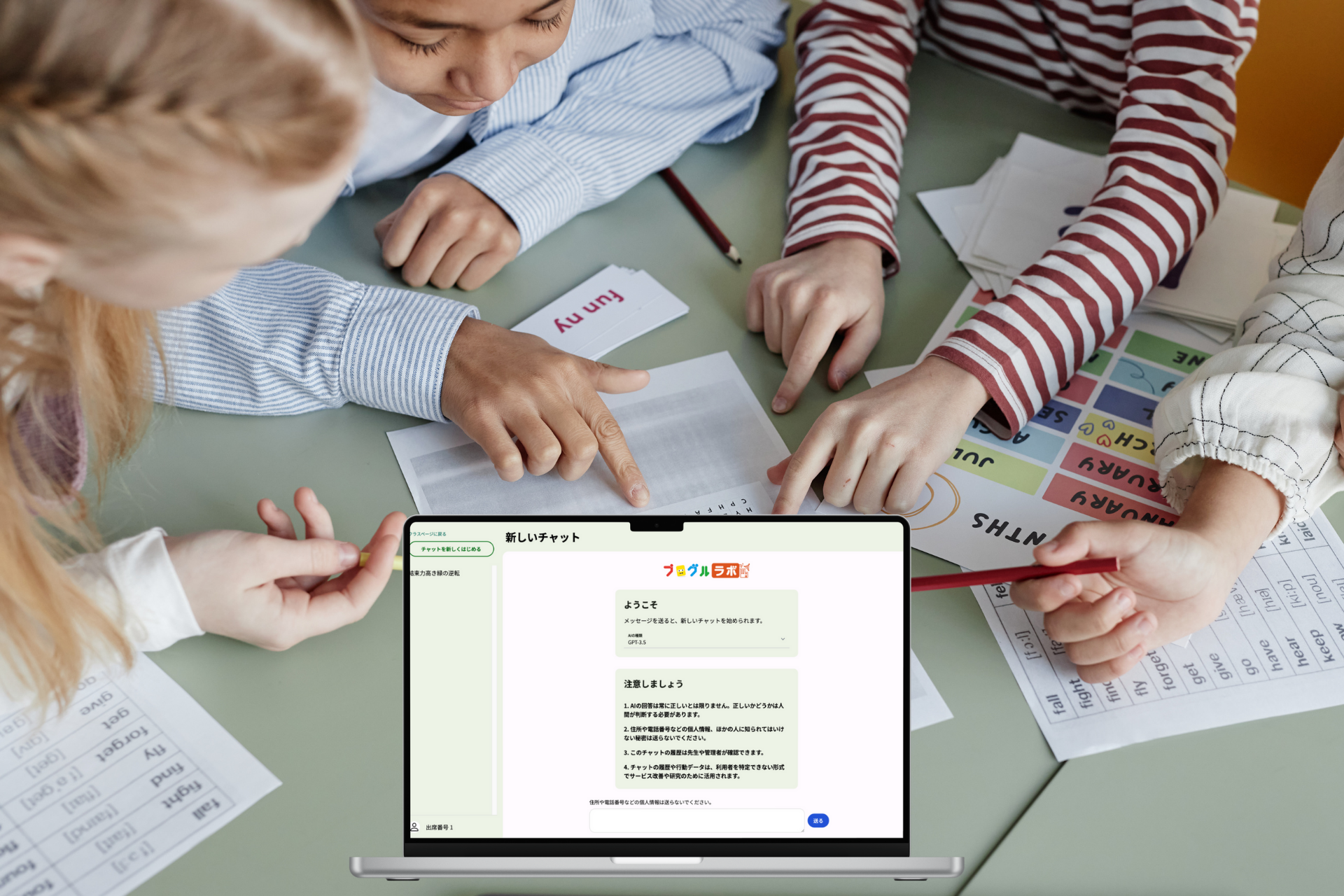

- 対話型AIを体験しながら、ハルシネーションに気づく

- 確率に基づいて文字を出力しているといった大規模言語モデル(LLM)のしくみを理解し、ChatGPTなどのAIがどのような仕組みで言葉を出力しているのかを説明する

- 出力内容の確認など、利用者の責任や留意点について学ぶ

【第2時】対話型AIを使いこなす

- 学校行事のスローガンづくり、しりとりゲームづくり、旅行計画づくりを通して、対話型AIの特徴、得意・不得意などに気づく

- 生成AIによって、グループ活動でより活発な意見交換が可能になったり、多様なアイデアが得られたりすることを実感する

- 有効な指示をAIに出せるよう、プロンプトを工夫する

【第3時】AIの種類

- 「AI for Oceans」を用いて、魚とゴミを分別した結果をAIに学習させ、「教師あり学習」の仕組みやAIの基本を学ぶ

- 教師なし学習、強化学習について知る

- バイアスについて理解する

【第4時】Teachable Machineでじゃんけん

- Teachable Machineにグー・チョキ・パーの手を学習させ、判別させることで画像認識AIを体験する

【第5-6時】じゃんけんゲームの作成

- コンピュータとじゃんけんができるようにStretch3でプログラムを作成する

- 前時に作成したTeachable Machineの学習データを活用してじゃんけんゲームを製作する

- ゲームが上手く動作するように、デバッグを行ったり、学習データを作り直したりする

- ゲームをより楽しくするためにデザイン(見た目や音楽)を工夫する

- 画像認識AIが社会で使用されている例を知る